À l'aube d'une possible évolution institutionnelle pour la Corse, nous ne sommes jamais avares lorsqu'il s'agit d'avoir des idées sur le devenir de notre île. Les pistes sont nombreuses, et nous regrettons que les discussions actuelles, tout comme en son temps le processus dit de "Beauvau", ne laissent que peu de place aux revendications historiques du mouvement national. Des mesures qui, parfois, créent un consensus au-delà même de la famille nationaliste, et que l'on jugerait comme le minimum pour qu'un changement juridique soit efficace et se présente comme une réelle avancée.

Le terme d'autonomie est dévoyé dans une période où les repères politiques n'existent plus et où chaque camp cherche à préserver ses intérêts, entretenir une image de façade ou encore acheter la paix sociale. Afin d'éviter les faux-semblants et d'agir pour un collectif, non pour des individualités, il convient d'arriver à une solution politique concrète en lieu et place d'un cache-misère. Toute aussi fondamentale soit-elle, l'évolution institutionnelle ne peut prendre de sens qu'avec l'appui d'un projet de société. Celui-ci doit poser des réflexions sur nos réalités et dépasser le simple constat pour apporter des solutions autour des thématiques qui importent chez nous.

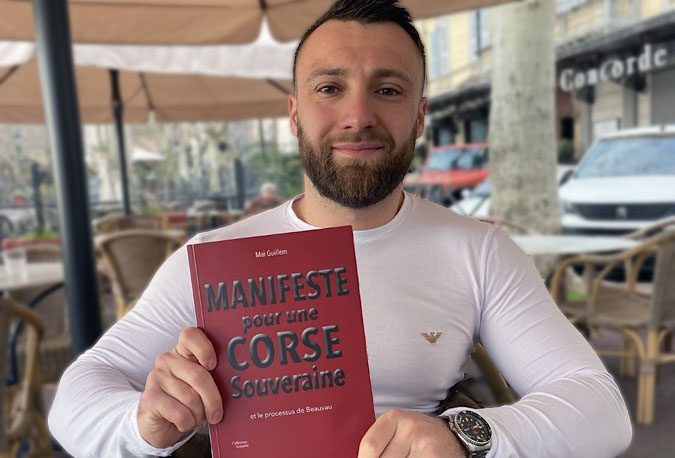

C'est par ce biais que l'on démontrera qu'une autonomie a un sens et s'avère être la clé pour améliorer les conditions de vie sur notre terre précarisée. Malheureusement, tout cela semble aujourd'hui loin des préoccupations des élus, des médias, et même de la société civile. Cependant, au sein de cette dernière, certains essayent de proposer des idées, d'entamer le débat et d'ouvrir des pistes de réflexion. C'est notamment le cas du livre Manifeste pour une Corse souveraine, de Maì Guillem, paru il y a quelques semaines aux éditions Anima Corsa. Cet essai politique émane de l'inspiration d'un jeune professeur d'histoire-géographie, sympathisant de la cause nationaliste. Son ouvrage s'articule autour du cadre juridique qui serait le plus approprié selon lui, en lien avec un projet de développement économique. Capable d'esprit critique sur le mouvement national et appuyé par des sources, ses écrits démontrent une volonté politique rendant possible la voie de l'autodétermination à l'heure où les espoirs s'amenuisent sous les discours fata1 listes. La rédaction du Ribombu, à l'avant-garde des énergies voulant construire un avenir viable pour les nôtres, est allée à la rencontre de l'auteur pour comprendre ses intentions et le sens de son livre.

Ribombu : Maì, votre ouvrage a une approche, il faut l'admettre, originale dans le sens où votre livre se présente presque comme un programme. En ce sens, quelles étaient vos intentions en le rédigeant ?

Maì : Lors du décès tragique du militant Yvan Colonna, nous avons pu apercevoir une mobilisation massive de l'ensemble des Insulaires, choqués, à juste titre, par ces événements. Il en a émergé une revendication, plus véhémente que jamais, autour d'une autonomie pour laquelle les Corses avaient majoritairement souscrit lors des derniers scrutins locaux, avec un processus bloqué par Paris. Le drame de mars 2022 a fait resurgir l'injustice de ce déni démocratique et a même provoqué une émulation intellectuelle autour de ce qui est nommé par l'État français la "question corse". Cependant, en dépit des tractations autour d'une évolution institutionnelle pour notre île et du terme "autonomie" employé par le ministre Darmanin — ce qu'il faut bien l'admettre était inédit — aucun projet de société n'a réellement surgi pour présenter une feuille de route sur ce que pourrait être la Corse autonome de demain dans nos thématiques concrètes. Pire, au fur et à mesure des lentes discussions, nous nous sommes rendu compte que l'autonomie proposée ne serait qu'une décentralisation supplémentaire n'accordant au final que peu de compétences réelles et utiles pour agir selon nosbesoins et revendications, et que le terme ne servait qu'à acheter la paix sociale.

Ribombu : Donc, selon vous, les élus nationalistes de la Collectivité de Corse font une erreur en acceptant ce dialogue, car cette autonomie ne serait qu'une duperie ?

Maì : Selon moi, aucun dialogue n'est inutile, et il faut accepter de discuter avec la représentation nationale dès qu'une occasion le permet. Toutefois, que Paris fasse un pas vers nous pour parler d'autonomie ne signifie pas que nous devons accepter n'importe quoi. Lorsque le président Macron est venu à l'Assemblée de Corse en septembre 2023, il a confirmé les craintes de beaucoup. En avançant des lignes rouges infranchissables, il a démontré que l'État français conservait ses racines jacobines et que la concession à 2 venir ne serait qu'un trompe-l'œil permettant au gouvernement de maintenir les Corses tranquilles. En effet, si Paris n'avait même pas fait semblant de vouloir un changement juridique, s'était montré complètement fermé, de massives manifestations auraient, à terme, contraint l'État à une plus grande concession que les miettes qu'il s'apprête à nous octroyer. Fort de son expérience coloniale, la stratégie élyséenne est subtile, ils sont les maîtres des horloges et, en plus de jouer sans cesse avec l'agenda, le terme autonomie est dévoyé. Que serait une autonomie sans reconnaissance du peuple corse, coofficialité de la langue et statut de résident ? Des mesures qui convainquent même des non-nationalistes. Quant à la possibilité de légiférer, le président Macron était prêt à accepter une autonomie dite "normative", où la loi se serait adaptée par moment, ce qui est assez flou, vous en conviendrez. Le terme d'autonomie peut vouloir tout et ne rien dire. Pour l'heure, ce que permet la Constitution française par son article 74 est insuffisant, et ce n'est même pas ce que prévoyait le gouvernement pour notre cas. Néanmoins, à l'issue de l'intervention du président à Ajaccio, la grande majorité de nos élus nationalistes semblait satisfaite de cette autonomie minimaliste. Certains pensent que toute concession est bonne à prendre, que ce serait mieux que rien. Au contraire, je pense qu'avoir une autonomie officielle en ces termes serait le meilleur moyen pour que les nôtres se relâchent, pensent avoir gagné, et que notre détermination se meure. Alors même qu'une fois cette faible concession cédée, l'État français se présentera comme le camp du compromis, rejettera tout ce qui se passera mal sur le gouvernement "autonome" corse et que nous n'aurions plus rien d'ambitieux pour les cent prochaines années. Mais pour certains de nos élus, il est probablement plus important de se présenter comme ceux ayant donné l'autonomie à la Corse, qu'importe de quelle autonomie il est question. Il fallait saisir l'opportunité en mars-avril 2022, lors des révoltes populaires, et avoir des revendications clés sur lesquelles nous n'aurions pas tergiversé.

Ribombu : Selon vous, quelle serait alors la forme d'autonomie la plus viable et efficace ?

Maì : Il nous faudrait une nouvelle loi organique conçue spécialement pour la question de l'autonomie de la Corse. Ce qui demande donc une révision constitutionnelle pour outrepasser les limites actuelles afin d'avoir un changement juridique efficace. À terme, l'objectif serait d'arriver à une autono3 mie législative. Il y a plusieurs manières de percevoir celle-ci, et bien que cela puisse sembler ambitieux, cette autonomie ne répond qu’aux votes populaires corses depuis 2015, à notre histoire et à nos spécificités culturelles. Surtout, l'île montagneuse que nous sommes a besoin d’aménagement de la loi pour gérer au mieux nos problématiques. Une économie peut être adaptée à un territoire mais pas à un autre. Cela ne doit pas faire craindre que notre base sociale se réduirait par rapport à la situation actuelle ou qu'une réelle autonomie serait dévoyée par un milieu affairiste. La casse sociale est déjà organisée par le gouvernement, peut-être même que nous pourrions mieux faire sur cet angle précis, et notre projet de société ainsi que les accords d'autonomie avec la France devront prévoir des garde-fous sur ces sujet. D'autant plus que l'autonomie législative telle que je la perçois, bien que devant nous donner à terme la politique intérieure entière de notre île, n'exclut pas des compétences octroyées au fur et à mesure dans une période de transition et des compétences partagées. Enfin, l'État central garderait des prérogatives de notre souveraineté, celles-là mêmes qui justifient que l’on n’a pas encore obtenu de réel statut d’autonomie.

Ribombu : Votre vision de la souveraineté est donc celle d'une autonomie législative, mais que répondez-vous à ceux déclamant que ce projet est impossible, que nous sommes déjà dépendants et sous perfusion de la France ?

Maì : Justement, nous sommes déjà en situation de dépendance et c'est bien à cause de l'administration française qui gère notre terre depuis des siècles. Certes, nous avons eu la décentralisation mais celle-ci n'est qu'une délégation de compétences sans possibilité d'aménagement. Alors, nous aurions pu gérer bien mieux certaines thématiques, j'en suis d'accord, mais force est d’admettre que pour l'heure les affaires courantes les plus importantes sont toujours du ressort de Paris. Il n'est pas dit que nous ferions mieux autonomes, c'est vrai, mais on peut tout de même nous donner la possibilité de prouver le contraire. D'autant plus que les locaux connaissent souvent mieux la situation insulaire que des technocrates parisiens déconnectés de nos réalités, et que le peuple corse a décidé il y a bientôt 10 ans de vouloir essayer l'épreuve d'une autonomie "de plein droit et de plein exercice", ce qui veut dire totale, loin des ambitions désormais plus modérées de ceux qui déclamaient cela. Enfin, comme dit précédemment, même en cas d'autonomie législative, la France conserverait les domaines régaliens, notre 4 représentation diplomatique et surtout notre Zone économique exclusive ainsi que la base de Solenzara avec les intérêts géopolitiques et économiques que cela suppose. Ce n'est pas pour rien que Paris ne veut pas relâcher son étau sur son héritage colonial dans les territoires ultramarins en dépit de tout ce que cela leur coûterait en argent. À ce sujet, il a été démontré que la Corse n’est pas plus coûteuse que n'importe quelle autre région française dans le rapport entre les dépenses et ce qu'on rapporte au continent. Nous sommes dans la moyenne, loin des discours nous présentant comme des parasites. Donc, les prérogatives que conserverait la France justifieraient des subventions et des mesures comme des commandes publiques privilégiées pour les produits agricoles corses, à inscrire dans un projet de société revitalisant ces derniers. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons nous inspirer de ce que fait l'Espagne avec sa communauté autonome basque : une partie de la fiscalité est prélevée par les Basques pour pouvoir eux-mêmes agir dans des domaines concrets grâce aux leviers fiscaux, et une autre partie est prélevée par l'État central, ce qui justifie que des subventions soient toujours pourvues pour la communauté autonome. Nous pourrions faire de même pour continuer à faire fonctionner la solidarité nationale tout en ayant la fiscalité comme compétence octroyée à la Collectivité de Corse. Ce sont des mesures qui permettraient de financer des projets dans une Corse autonome et qui ne sont que des justes retours économiques, du donnantdonnant. Nous avons trop longtemps accepté de donner sans rien avoir en retour, sans compromis gagnant pour les Corses, sans régulation. Il faut désormais changer d'état d'esprit, et je n'aborde même pas la dette historique qu'a l'État français envers le peuple corse entre occupation, exactions, etc., qui justifierait là aussi une juste réparation économique.

Ribombu : Sans compter non plus que votre ouvrage avance un projet de société qui parle de financements et qui permettrait une souveraineté juridique mais aussi économique.

Maì : Effectivement, pour moi, les processus juridique et économique vont de pair, ils ne sont pas à opposer mais ils sont complémentaires. Certes, sans savoir l'entièreté de ce qui nous sera délégué comme compétences, il est difficile d'établir un programme complet, mais c'est en ayant au moins les grandes lignes directrices d'un projet de société que l'on saura quel type d'autonomie, au minimum, nous devons accepter. Il faut certes réclamer des 5 mesures culturelles indispensables pour conserver notre identité, comme la reconnaissance du peuple, la coofficialité, l'apprentissage obligatoire du corse à l'école, par exemple, etc. Mais il faut que la souveraineté puisse être réelle dans le secteur économique, à l'heure où même les puissances occidentales, comme la France, perdent leur souveraineté. On voit que sur le terrain diplomatique, beaucoup se contentent de n'être que les valets del'hyperpuissance américaine ; au niveau continental, les compétences sont absorbées, loin de tout processus démocratique, par une entité supranationale qui retire des leviers décisionnels, et économiquement, nous sommes en situation de dépendance, incapables de produire quoi que ce soit et devant importer sans cesse. Pour nous Corses, au vu de notre petite démographie dans une superficie réduite, nous devons miser sur une consommation intérieure d'envergure, une balance commerciale en meilleur état que ce que nous pouvons connaître actuellement, pour pouvoir au plus vite produire ce qui est essentiel sur notre sol et dont nous avons les capacités. À moyen terme, nous pouvons et devons obtenir une autonomie alimentaire et énergétique en promouvant une industrie légère en synergie avec ses forces.

Ribombu : Dans votre programme, cette production locale, au moins sur ce qui est possible, est la clé de voûte de votre propos. Pourquoi cette souveraineté économique est-elle si importante ?

Maì : Nous avons vu avec les crises récentes, comme celle de la Covid et du conflit russo-ukrainien, les problèmes liés à la dépendance aux importations. Depuis l'essor du néolibéralisme, il y a plus d'une quarantaine d'années, les pays européens ont délégué leurs productions aux pays pauvres où le coût de fabrication des marchandises était moins cher, profitant aux grandes entreprises. Ces départs du secteur primaire et secondaire vers les usines du monde ont provoqué une série de problèmes : l'emploi s'est considérablement réduit dans les territoires perdants de cette mondialisation, bien qu'en Corse nous n'ayons jamais réellement eu d’industries ; la concurrence des marchandises agricoles produites à bas coûts n'a certainement pas aidé nos producteurs locaux. Les importations nous ont installés dans une situation de dépendance, rendant le pays assujetti à du chantage éventuel ou à la moindre crise mondiale qui ne nous concernait pas initialement, et provoquant même de l'inflation alors que le libre-échange devait casser les prix. Casser les prix, mais avec des conséquences énormes sur les 6 coûts éthiques, avec des normes de fabrication plus que contestables dans bien des secteurs, et une qualité laissant à désirer. Les balances commerciales sont devenues largement déficitaires, empêchant le financement de certains projets. Enfin, cette délocalisation systématique de la production et la concurrence déloyale imposée au sein même de l'UE et au-delà (l’UE étant la région du monde se protégeant le moins) multiplie les échanges commerciaux et le désastre climatique, alors même que l'enjeu écologique est le grand défi de notre génération.

Ribombu : Pour pallier à cela, votre projet de société est assez dense, avec des propositions complétant d'autres mesures qui pouvaient contenir initialement des lacunes. Nous pouvons notamment penser au protectionnisme. Cette mesure peut inquiéter. Avons-nous des productions à protéger en Corse et cela ne risque-t-il pas de faire monter les prix ou de provoquer l'autarcie comme certains le craignent ?

Maì : Le projet que je porte ne prône aucunement l'autarcie. On l'a bien vu lorsque j'ai présenté mon programme juridique, qui est fait de compromis. Il en est de même pour l'économie, avec un projet prenant en compte l'application des lois françaises sur notre sol depuis des siècles, nos réalités, nos besoins, mais il faut aussi penser à nos potentialités. Le programme que j'avance n'est qu'une ébauche dans le sens où je ne suis pas exhaustif sur toutes mes pensées politiques, et je laisse le soin à des spécialistes des domaines concernés, mais aussi à la société civile qui a son mot à dire, de compléter mes propositions et de les chiffrer. Cependant, dans les grandes idées que j'avance afin d'ouvrir le débat, je pense qu'il est de bon ton d'avoir des axes de travail bien définis. Ce qui passe par une souveraineté économique, comme je l'ai déclaré, mais mettant à contribution tous les acteurs pour que cela soit possible. Le protectionnisme seul, c’est-à-dire dans un régime capitaliste sans régulation, mise sur une baisse des acquis sociaux pour que le pays résiste à la compétitivité mondiale, que ce modèle accepte de facto. Ce qui conduira à une perte de normes essentielles avec ce nivellement par le bas et à une diminution du niveau de vie des habitants. Alors même que cela ne garantit aucunement, en parallèle, que cela suffira à reproduire localement les productions à notre époque de mondialisation, où il y a toujours moins cher ailleurs pour les entreprises prédatrices. Ce protectionnisme permettrait tout de même une relocalisation grâce aux taxes, 7 mais cela serait lié à une destruction des protections sociales, et c'est donc un protectionnisme dont nous ne voulons pas, par la violence sociale supposée, et qui en plus ne garantit pas de juguler l'inflation avec certains produits qui devront continuer à être importés, car non produits localement, et qui subiront des taxes faisant monter leurs prix. Nous voulons de notre côté un protectionnisme ciblé sur nos besoins et selon ce qu’on peut produire, pour justement maintenir, voire élever des normes, en refusant le cadre mondial déloyal. Certes, il y aura une inflation, mais en produisant localement par la protection, l'offre gonflera, rendant possible le développement de secteurs productifs, et réduira les prix, tout comme l'importation qui perdurera et restera un garde-fou aux envolées de prix. Ensuite, on pourra relancer les salaires, car on ne sera plus aligné sur la compétitivité d'autres pays, et les gens pourront consommer plus cher, des coûts plus élevés, logique car issus de la qualité du local. Pour éviter la spirale inflationniste, le contrôle des prix sera imposé sur la marge des intermédiaires comme les grandes surfaces. Nous pouvons aussi penser à une fiscalité plus juste et à des subventions ciblées aux PME-TPE afin qu’elles ne répercutent pas sur le prix. Voilà un programme cohérent où toutes les mesures s'emboîtent avec complémentarité. Un protectionnisme seul provoquerait inflation et pénuries. Une relance seule aussi, car pour contrebalancer une hausse des acquis dans un marché compétitif, on licencierait, délocaliserait, ferait monter les prix ou ferait faillite. Pour éviter tout cela, il nous faut le protectionnisme et une relance avec quelques autres mesures qui ne seront pas en trop.

Ribombu : Votre projet parle également d’unités d’assemblage, d’unités de valorisation des déchets, des énergies renouvelables, de mesures contraignantes pour les multinationales, de modernisation du système hydraulique, etc. Nous ne pourrons pas tout aborder, mais certaines mesures, comme le statut de résident ou la corsisation des emplois, ne risquent-elles pas d’être perçues comme discriminantes par l’État central ?

Maì : C’est la rengaine habituelle. Cependant, ce sont les mesures identiques appliquées dans des situations pourtant différentes, comme c’est le cas chez nous, qui sont réellement discriminantes. D’autant plus que les mesures que vous avez citées s’appliqueraient, dans mon esprit, à tous ceux vivant à l’année sur notre île (avec une ancienneté exigée pour le statut de résident), sans distinction d’origine. Ce qui fait sens avec notre nationalisme 8 culturel : c’est même par le travail et la langue que nous pouvons intégrer et créer des Corses. En l’état, c’est laisser les choses telles qu’elles sont qui induit une politique discriminatoire où nous avons des revenus moins élevés qu’en métropole, une pauvreté plus forte, et des postes à responsabilités qui échouent à des continentaux. Ce sont bien ces derniers qui, souvent, grâce à un patrimoine plus élevé et la complaisance de traîtres à leur terre, peuvent s’approprier le parc immobilier corse, rejetant les locaux de celui-ci. Nous sommes, par bien des aspects, dans un cadre de discriminations coloniales, bien que ce soit subtil car aucune différenciation ne se retrouve dans la loi, alors qu’on la subit dans le réel. Pour lutter contre ces injustices, nous devons adopter certaines mesures fortes, qui ne résoudront pas tout mais qui représentent un début, et qui sont loin de perceptions stupidement ethniques comme il peut en exister dans l’extrême-droite française et chez certains perroquets locaux se teintant faussement d’un nationalisme qui est alors dévoyé.

Ribombu : Tout ce processus devrait passer par une union au sein du mouvement national ?

Maì : L’union permet d’agir plus rapidement et efficacement contre les réels adversaires d’une quelconque avancée institutionnelle. Cependant, l’union pour l’union, juste pour la symbolique mais faite de compromis à outrance par peur de vexer qui que ce soit, n’aurait pas de sens. L’union doit se faire autour d’un projet cohérent, et on voit que dans la famille nationaliste, bien que ce soit camouflé, il n’y a pas toujours les mêmes perceptions. Sans même parler d’idéologie, mon projet porte une part assez significative de régulation, car je pense que la “chose publique”, encore plus en ces temps troubles, doit réguler. Ce n’est pas au marché de dicter sa loi, et notre nationalisme, dans son essence, ne peut qu’être en accord avec cela, avec des mesures qui supposent une intervention publique lorsqu’on parle de freiner la spéculation immobilière ou le tourisme de masse, par exemple. Cependant, certains des nôtres sont clairement libéraux, et c’est leur droit, mais je ne pense pas qu’au vu de la situation actuelle ce soit l’axe le plus adéquat, surtout lorsqu’on voit les résultats du libéralisme à outrance depuis le milieu des années 70 à nos jours. Quand bien même une union n’aurait pas lieu, le parti qui se retrouverait au pouvoir dans une Corse autonome devra, dans un premier temps, ne pas être trop clivant idéologiquement et promouvoir9 un programme commun capable d’attirer une adhésion large auprès des Corses. Cependant, il ne faudra pas être tiède pour changer le cours des événements et nous devons trancher dans des directions avec des lignes bien définies, ce que je m’efforce de faire à mon humble échelle.

Ribombu : Pour conclure, vous le savez, nous sommes des indépendantistes. Dans votre projet, où se place le processus d’autodétermination ?

Maì : L’autodétermination est un fondement auquel tout peuple a le droit d’aspirer. Tout tend à démontrer que nous sommes un peuple à part entière, avec nos frontières géographiques bien définies, qui imposent un certain particularisme, une longue et riche histoire commune et une culture singulière qui apporte sa pierre à l’édifice culturel mondial. Maintenant, je reste persuadé que nous avons d’abord besoin d’une autonomie comme première étape, transitoire, pour aspirer à un développement économique. L’autonomie est l’arme juridique, l’outil législatif, que l’on juge fondamental pour enclencher les leviers d’émancipation. À terme, si tout se déroule comme prévu grâce à un projet de société solide et cohérent, nous ne pourrons qu’aspirer à retrouver ce qui nous a été arraché par la force : l’indépendance. 10